応援の在り方。

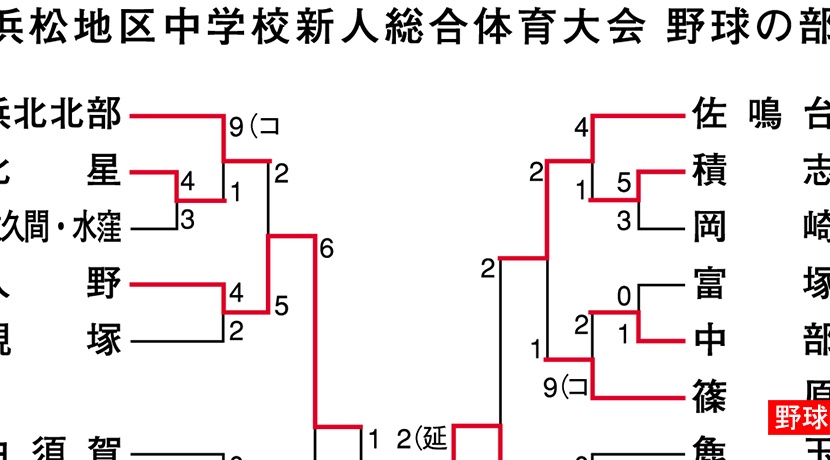

中学三年生にとって“最後の大会”となる中体連夏季大会。今号が出る頃にはほとんどの競技で県大会が終了している。地区大会を中心とした大会の模様は次号(9月28日発行予定)で伝えるとして、今回は、浜松地区大会での雑感を綴りたい。

全体的な印象としては、さまざまな波乱があった大会だったように思う。

圧倒的だと思われたチームが優勝できなかったり、逆に、「そこが?」と思うようなチームが上位に進出したりして、観る方としては、「興味深い大会」というのが率直な感想だ。新人戦以降、日々積み上げてきたことが結果に反映されたと思うと心が躍る。監督の熱心な指導、子供たちの精一杯の頑張り。それが結果として出たのであれば感無量だ。

ただ、会場で目にしたのは感動的なシーンばかりではない。「ちょっと、ちょっと!」と言いたくなるような、もはや嫌悪感とも言えるシーンにも遭遇した。

それは“親の応援”についてだ。

「何やってるだ!」、「もっと声出せ!」、「何だそのミスは!」、「バカか!」、「あ~あ」。これらは全て親の叫び声。もはや応援ではない。ただの罵声だ。終いには、試合に出ている下級生の悪口を三年生の親が一斉に始める。劣勢の理由を下級生に押し付け始めたのだ。試合開始直後は笑顔を浮かべてプレーしていた子供たちの顔からみるみる笑顔が消えていき、最終的には自信をなくしたかのように見えるプレーで、あえなく敗退した。

監督が試合中に怒鳴ることは多々ある。それは日々の練習やこれまでの経験を踏まえて、「ベストの選択」をしているに過ぎない。よって(百歩譲って)、監督の子供たちへの罵声は理解できる。叱咤と言った方がいいだろうか。ただ、親は違う。毎日、練習を見ている監督とは違い、親が子供たちのプレーを見るのは、週末の練習試合程度。「あーしろ」、「こーしろ」という権利は、親には全くない。にも関わらず、口から出るのは「何やっているんだ!」になる。

娘が中学校のバレーボール部だった頃、ある指導者に言われた言葉がある。「我々は子供たちを勝たせてあげたい。だから展開次第では怒鳴ることもある。ただ、親御さんは常に子供たちの背中を押す存在であってほしい。だから監督と一緒に怒鳴るのではなく、『頑張れ、頑張れ』と言ってあげてほしい」と。さらには、その時の顧問の先生にはこう言われた。「応援で5点違います。保護者の皆さんの応援で、子供たちに勇気と自信を与えてやってください」と。

子供たちに声は聞こえている。自分の親の声となればなおさらだ。その声が応援であれば自信となり、プレーに好影響をもたらす。逆にそれが罵声であれば自信を失い、モチベーションは大きく低下する。応援で5点増えるのであれば、罵声では5点減る。その差は10点にも及ぶ。

親とは何か。それは子供の背中を押す存在であるはず。その親が子供の足を引っ張っている。部活動は一体誰のものなのだろうか。絶対に親のものではない。チームの子供たち全員のものだ。

中学での部活動は終わった。

罵声にまみれてプレーした子供たちは「やりきった」と思ってくれているだろうか。子供が高校でもプレーを続けてくれることになった場合、お願いがある。今度こそ、子供の背中を押す応援をしてほしい。

子供のために。